Monfort Burgos, José, Electricidad Industrial, Madrid, 1955

Ubaldo Fuentes y la Thomson Houston

En nuestro día a día utilizamos multitud de aparatos eléctricos y de muchos de ellos desconocemos quién fue su inventor y cuál es su origen. Pero eso no significa que detrás de cada uno no haya una historia, una persona o equipo, que investigó, lo desarrolló y, al final de este proceso, lo fabricó. Si intentamos buscar información probablemente no la encontremos, pues muchos archivos han desaparecido por la falta de interés o desidia de empresas y particulares, perdiéndose un trabajo de incalculable importancia para la historia. Algunos trabajos de investigación e ideas no se ponen en práctica y es otra persona, pasado el tiempo, la que se lleva el éxito o el fracaso de la actividad, olvidando todavía más al creador original.

Una situación similar ocurre en el desarrollo de las instalaciones hidroeléctricas. Desde que se solicita la concesión hasta que se hace realidad las personas implicadas van cambiando y el proyecto evoluciona adaptándose a las circunstancias.

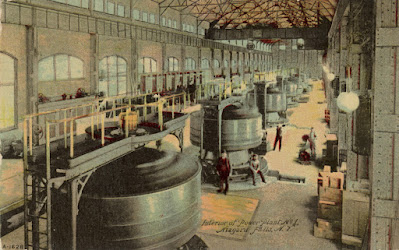

Un ejemplo lo podemos encontrar durante la lucha entre Edison y Whestinghouse, en la llamada guerra de las corrientes, entre los partidarios de la corriente alterna y los de la corriente continua. Esta incertidumbre dejó a muchas empresas, como la estadounidense Thomson-Houston, que tenían buenas ideas, luchaban por llevarlas a cabo y se vieron en medio de la contienda esperando conocer el ganador.

En 1892 se aclaran las dudas y, tras el triunfo de la corriente alterna, el banquero J.P. Morgan organiza la fusión entre la Edison General Electric y la Thomson-Houston para crear una empresa que pudiera hacer frente al todopoderoso Whestinghouse: la General Electric.

La General Electric conserva la marca de la absorbida, aunque prescinde de los ingenieros fundadores y se queda con sus patentes. En Europa, se instala el año 1893 en Francia y constituye la Compagnie Francaise Thomson-Houston y en Inglaterra, el 1896, la British Thomson-Houston. Un año después, en Bélgica se crea la Compagnie d’Électricité Thomson-Houston de la Méditerranée. Filial de esta, en 1899, se funda en España la Thomson-Houston Ibérica para dar un gran impulso a sus negocios de electricidad, dirigida por el ingeniero murciano Ubaldo Fuentes Birlayn.

Esta sociedad no se limita a la venta de materiales a constructores y empresas, sino que participa en las nuevas sociedades que se crean para la explotación de saltos hidroeléctricos o centrales térmicas en las grandes ciudades. El ingeniero Fuentes también aprovecha sus visitas para realizar estudios y presupuestos con el fin de solicitar concesiones y participar en proyectos a nivel particular.

La actividad de la floreciente industria hidroeléctrica despierta el ánimo inversor y en Madrid se funda, en agosto de 1899, una empresa con el ambiguo nombre de Sociedad General Española cuyo objeto es “la creación, desarrollo y fomento de toda clase de negocios industriales, mineros, mercantiles, agrícolas, de obras públicas, mobiliarios, financieros, de seguros y de navegación, que puedan interesar directamente al país o en sus relaciones con el extranjero”. Tiene un capital social de un millón de pesetas pero “basta con ver la amplitud de los objetos estatutarios de la Sociedad y las personas que la constituyen, para comprender que está muy lejos de ser el límite de su capital el que señala la importancia de las empresas que haya de acometer; lo que hay es que, dadas las amenazas de los proyectos de presupuestos contra la formación y marcha desembarazada de las Compañías anónimas, es un acto de prudencia sobradamente clara el no presentar a las garras del fisco el capital de que pueda disponer, sino en la medida de los negocios que vaya poniendo en productos la nueva Sociedad”. Como confirmación del interés en el negocio eléctrico de esta sociedad, uno de sus principales inversores es Domingo Sert y Badia, ingeniero y político, asiduo visitante de la Ribagorza y concesionario de saltos en los ríos Ésera, Noguera Ribagorzana y Noguera Pallaresa.

La creciente actividad industrial provoca que las ventas de la Thomson Houston aumenten y el año 1902 se constituya una nueva filial en Bilbao. Entre los miembros del consejo de administración encontramos, entre otros importantes consejeros, al Marqués de Santillana y al ingeniero Torres Quevedo.

En 1908 la sociedad cambia su nombre pasando a denominarse A.E.G. Thomson-Houston, representando en España también a la alemana Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft más conocida por sus siglas A.E.G.

Pese al interés que ha despertado la industria eléctrica, el año 1911, los concesionarios del salto de Capdella no encuentran financiación en los bancos catalanes para la construcción del salto y se ven abocados a recurrir al capital extranjero. La Compagnie Générale d’Électricité francesa y Société Suisse d'Industries Electriques les prestan el soporte financiero y se convierten en los principales accionistas del salto, proporcionando el material eléctrico necesario. Este modelo de “financiación” se utilizó frecuentemente durante el pasado siglo XIX en España, en el que la mayoría de los inversores extranjeros en ferrocarriles revertían a sus arcas el capital invertido en forma de compras de material que suministraban para su financiada.

El caso de Capdella nos demuestra la palpable falta de industria española especializada en construcciones eléctricas y la falta de visión, en esos momentos, de los inversores locales. El primer cuarto del siglo tendrá un crecimiento de la demanda de energía eléctrica y, por tanto, de las necesidades de las nuevas instalaciones hidroeléctricas. Una evolución que obligará a la creación de compañías que puedan importar del extranjero todo tipo de material eléctrico y dar el servicio necesario.

Parecida situación, más cerca de nosotros, le ocurre a la compañía Hidroeléctrica Ibérica (en adelante HI) pues en sus saltos está completando la obra civil y tiene todo listo para instalar las turbinas y los alternadores de la central de Lafortunada, que aprovecha las aguas del río Cinqueta. Juan Urrutia, su presidente, a la vista de este panorama, es uno de los promotores de la Sociedad Ibérica de Construcciones Ibéricas (SICE) que se constituye el año 1921. Esta nueva empresa ha obtenido la representación de las patentes de General Electric y de Thomson Houston en España y será la suministradora del equipamiento de sus centrales. Una tercera parte del capital lo aportan estas dos empresas y uno de los miembros del consejo de administración es Ubaldo Fuentes.

Tras la venta de sus concesiones a HI, el ingeniero Ubaldo Fuentes pasa a la larga lista de olvidados. Una figura desconocida, una historia que no aparece en los libros. Muchos estudios sobre las empresas eléctricas se ocupan únicamente de cifras y estadísticas, dejando a un lado a las personas, sean ingenieros o trabajadores, es lo mismo: a todos. Afortunadamente no todos los libros son así y en algunos aparecen las personas que hicieron posibles esas instalaciones y nos cuentan retazos de sus vidas, dedicadas en cuerpo y alma a esas empresas, que se olvidaron de ellos una vez cruzaron la puerta de salida.

Ubaldo Fuentes participa en multitud de proyectos: centrales, tranvías, sociedades, y, gracias a ellos, nuestra sociedad y su industria ha podido progresar mediante el uso de la electricidad. Fuentes no ha podido desarrollar las concesiones hidroeléctricas que posee en el Alto Aragón, pero son muchas las sociedades en las que ha participado con éxito. Tras su retirada del mundo empresarial, una vez en Almansa, localidad albaceteña en la que tiene sus orígenes su mujer, Gumersinda Biosca, tiene una breve incursión en el mundo de la política.

La historia de Ubaldo y de su familia es digna de un guion de cine. Su padre, Francisco de Paula, militar de profesión, trabaja como contador en el arsenal de la marina y participa en la rebelión de Cartagena. Es juzgado por ello, condenado y se tiene que exiliar a Argelia. Ubaldo comienza sus estudios en la Academia militar de Ingenieros de Segovia el año 1880 y los veranos viaja a Orán a ver a su familia. El verano de 1881 lo pasa también allí, donde muchos españoles aprovechan la temporada de la recogida del esparto. Ese verano en La Saida, se produce una masacre a manos de un cacique local y tienen que escapar para poder sobrevivir. Francisco se ve envuelto en el desarrollo del desastre y ayuda en la evacuación de los españoles que huyen de la zona del conflicto. Son inocentes trabajadores y sus familias, cuya única culpa es estar en el lugar y momento inadecuados, intentando ganar un sueldo para poder vivir. Esta labor de ayuda será reconocida posteriormente por el cónsul español en Orán, que valorará su desinteresado trabajo en momentos tan difíciles.

No tenemos noticias de la situación de Ubaldo Fuentes Birlayn tras los luctuosos hechos de Orán hasta su aparición como capitán en la brigada de voluntarios en Cuba el año 1898. Tampoco conocemos como consigue Ubaldo el título de ingeniero, ni los trabajos previos que pudiera tener, pero desde que alcanza la dirección de la Thomson Houston es frecuentemente citado en revistas y periódicos por su participación en actividades industriales.

Ubaldo Fuentes Biosca. Imagen del libro Almanseños de Alfonso Hernández Cutillas.

De su matrimonio con Gumersinda Biosca nace, el año 1888, en Madrid, un hijo llamado Ubaldo Fuentes Biosca que, dedicado a la ingeniería como su padre, cursa sus estudios en Suiza, donde conoce a la que será su mujer, Juana Retzel, desarrollando su actividad en la A.E.G. Compagina la actividad profesional con la poesía y, a la vista de sus escritos, es un apasionado poeta. Vive en Valencia donde ha formado una importante colección de libros y fotografías hasta que en el año 1957, la riada del rio Turia, acaba con su vida y su biblioteca.

Aclaración sobre este artículo:

El artículo tal como lo he planteado hace referencia a Ubaldo Fuentes y he pensado que podía esbozar unas notas sobre su vida con los datos que he ido encontrando. No cabe ninguna duda que su vida y obra merecen mucho más y en eso estoy, pero me apetecía hacerle un pequeño reconocimiento. Un grano de arena. Una cita para aquellos que lo busquen por internet y puedan comenzar a conocerlo. Sirva también este boceto para localizar algún amable colaborador que conozca la ubicación o posea una imagen de Ubaldo Fuentes y le parezca bien compartirla. Lamentablemente la información es escasa y llevará su tiempo recopilar una historia coherente.

Agradecimientos:

Me gustaría agradecer la amabilidad e interés de las siguientes personas por ayudarme en la búsqueda de información sobre Ubaldo Fuentes. Disculpas a los que, por falta de memoria, no cite.

Rocío Ballesta Tortosa (biblioteca de Almansa)

María Isabel Bartolomé Rodríguez (Universidad de Sevilla, autora del libro La industria eléctrica en España (1890-1936))

Avelina García Colmenero (profesora y autora del libro sobre los poetas almanseños)

Rafael Piqueras García (profesor jubilado)

María José Sánchez Uribelarrea (archivo de Almansa),

Bibliografía:

García Colmenero, Avelina, El espejo de la Puerta del Sol: Poetas almanseños de la generación del 27. https://torregrandealmansa.files.wordpress.com/2013/10/jornadas_3_3.pdf (Consultado el 23 de julio de 2022).

Hernández Cutillas, Alfonso, Almanseños, Ayuntamiento de Almansa, 2014.

Hernández Cutillas, Alfonso, Las calles de Almansa, Ayuntamiento de Almansa, 2010.

Pereda Hernández, Miguel Juan, Republicanos en Almansa: La agrupación municipal de izquierda republicana. https://torregrandealmansa.files.wordpress.com/2020/03/12_04_republicanos-en-almansa-1.pdf (Consultado el 23 de julio de 2022).

Rolandi Sánchez-Solís, Manuel, El departamento marítimo de Cartagena y su arsenal naval durante la sublevación cantonal de 1873-1874, 2006.

Tomás Ortiz, María Jesús, Los Soriano Biosca. Una familia de Almansa con talento artístico, Tomás Ortiz S.L., Almansa, 2021.